La voz varía según el contexto del habla y las condiciones físicas y psicológicas del ser humano, y siempre hay un estándar normal para la producción vocal. La pérdida de audición puede afectar la producción de voz, causando limitaciones sociales, educativas y del habla, con una desviación específica de la comunicación relacionada con el habla y la voz.

Los problemas de voz en personas con pérdida auditiva están directamente relacionados con el tipo y grado, la edad, el sexo y tipo de dispositivo auditivo utilizado. Si bien, las personas con pérdida auditiva leve y moderada pueden presentar problemas de resonancia, las personas con hipoacusias severas a profundas pueden carecer de control en la intensidad y los tonos , entre otras alteraciones.

Las desviaciones vocales que se encuentran comúnmente incluyen tensión, aspereza, monotonía, ausencia de ritmo, ronquera, fatiga vocal, tono alto, volumen reducido, volumen con una variación excesiva, resonancia desequilibrada, patrón respiratorio alterado, ataque vocal brusco e imprecisa articulación. Estas características están justificadas por la incapacidad que se tiene para controlar la interpretación vocal debido a la falta de control auditivo de su propia voz, causada por la pérdida auditiva. Por lo tanto, el desarrollo de un discurso inteligible con una buena calidad de voz para personas con problemas de audición es un desafío, a pesar de los sofisticados avances tecnológicos de los audífonos, los implantes cocleares y otros dispositivos implantables.

Y bien, para entender claramente el mecanismo de regulación del habla, debemos tener en cuenta que:

- El fenómeno voz-habla es exclusivo del hombre;

- Para que se produzca, requiere de la acción conjunta de diversos sistemas;

- Estos sistemas deben actuar coordinadamente entre ellos;

- La deficiencia o interrupción mínima en cualquiera de ellos, provoca una alteración en la resultante final: el habla

La interacción entre audición y mecanismo de la fonación se explica como una relación cortical.

Desde las áreas acústicas perceptivas los sonidos se intelectualizan en el área acústica psíquica, éstos se proyectarían sobre centros fonadores, determinando y regulando el impulso motor que de allí sale transformado en sonido voz.

El paciente con dificultades auditivas que solo posee restos de audición, no va a desarrollar espontáneamente la voz y el lenguaje y esto suele tomar diversas denominaciones como “mudez anacúsica” “mudez audiógena” o “sordomudez” y será entonces que de acuerdo al tipo de etiología , al tiempo de exposición al habla y a los diferentes sonidos el éxito en la comunicación sonora.

LA VOZ EN EL NIÑO CON IMPLANTE COCLEAR

Como mencionamos anteriormente la audición juega un papel muy importante en las características perceptuales de la voz, en niños con implante coclear, éste influye de tal manera que en algunas investigaciones se han logrado comparar grabaciones de la voz de un niño con y sin implante, antes del inicio de la re-educación, se pone de manifiesto la existencia del bucle audio fonatorio. Haciendo evidente la interacción entre la función auditiva y la riqueza de las producciones vocales” 1

¿Cuándo debemos evaluar?

- Cuando la respiración es irregular, con dificultades en la coordinación aire-voz.

- Cuando tenemos voces de falsete (demasiado aguda y con excesiva resonancia) o una voz chillona , una voz de pecho, grave y ronca, una voz nasalizada, con excesivo uso de la resonancia nasal.

- La entonación y ritmo del habla. Se debe evaluar si hay alteraciones rítmicas o de entonación.

La principal característica de la voz en una persona con hipoacusia según Lafon es tener una voz normal en tono, pero no melódica.

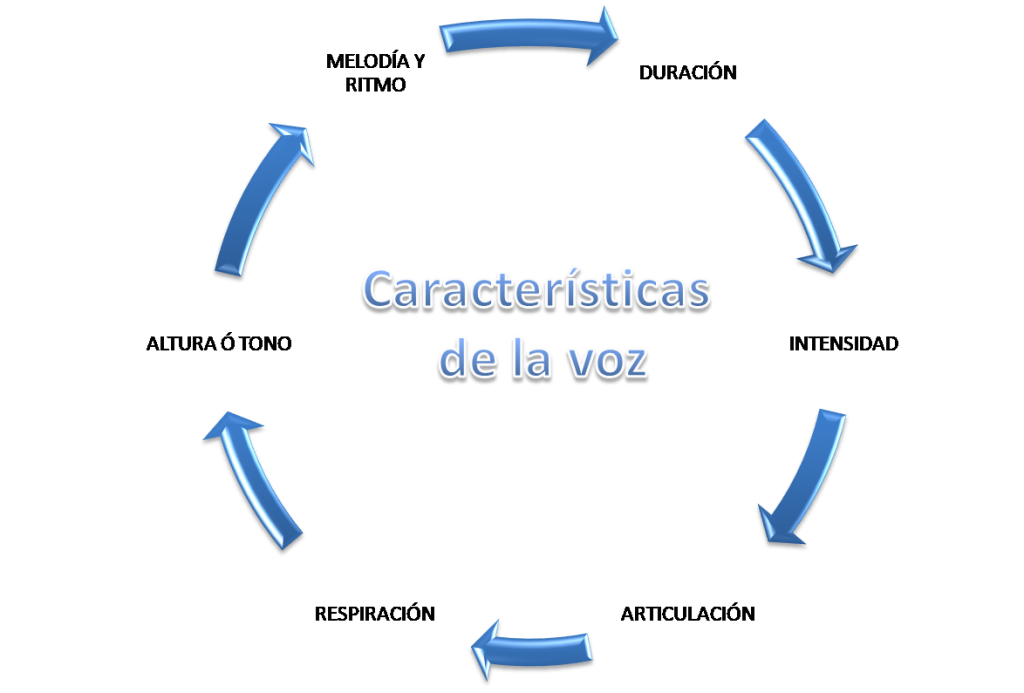

Las características de la voz, según este autor, son las siguientes:

El abordaje fonoaudiológico o de terapia auditivo verbal

La tarea más importante del fonoaudiólogo o del terapeuta auditivo verbal es tratar aquellos parámetros que se ven afectados tanto locutivos como no locutivos. Por lo tanto hay que conservar y mantener la entonación, la melodía y el ritmo, por lo tanto la educación vocal debe guiarse por la variación de estos parámetros. Lo esencial radica en la riqueza y la variedad de las estructuras utilizadas en el sistema comunicativo.

“Para la rehabilitación vocal se utiliza la discriminación auditiva, para que el niño identifique los “defectos” y los “aciertos” de sus vocalizaciones. A la vez se trata de mejorar su tono, con ejercicios vocales que favorezcan la resonancia y permitan una ejercitación práctica en las diferentes tonalidades usando vocales, silabas, palabras. Utilizando para esto material de apoyo como en analizador acústico de la voz, y la palpación de la resonancia en su propio cuerpo y en el del terapeuta.

Las fallas en la discriminación de la altura tonal pueden contribuir a una deficiente diferenciación en la cualidad tonal de una palabra o frase.

Fallas en la diferenciación de grados de la intensidad y sonoridad pueden perjudicar a la percepción, acentuación.

Fallas para discriminar las diferencias de duración pueden incidir en el reconocimiento del tiempo de un sonido, sílaba o palabra 2

Algunos objetivos en los que debemos intervenir:

- Respiración: trabajar la in coordinación respiratoria a través de ejercicios de inspiración y espiración controlada.

- Resonancia: la hipernasalidad

- Prosodia: la voz monótona a través variaciones de entonación y la acentuación de sílabas

- Timbre e intensidad: se pueden utilizar programas de entrada vocal, debemos utilizar melodías, ritmos y timbres, dar contundencia a los rasgos acústicos importantes por medio de una oposición.

El implante coclear en niños con pérdidas auditivas, abre un abanico de posibilidades para adquirir un lenguaje inteligible, pues no es lo mismo hablar sin escuchar, que hablar escuchándose, por lo que el fonoaudiólogo o terapeuta de lenguaje es un apoyo fundamental, ya que la función de éste es tratar de lograr que la voz sea lo más normal posible en niños que portan dispositivos de Implante Coclear.

Bibliografía

- Annie Dumont “El logopeda y el niño sordo” 1999

- Ana Rosa Scivetti “Análisis de las características de la voz en los sujetos sordos” 1999.- Argentina.